GⅠ特別コラム「有馬記念」今井雅宏

starman、トム、あお。気鋭の予想家が思いをぶつけたコラムも今回が最終回。

最終回を飾るのはもちろんこの人。

「Mの法則」で多くの競馬ファンに衝撃を与え、今もなおファンを魅了し続ける今井雅宏。

今回2017年に掲載され反響の大きかった、あの伝説の復活劇を文学的に描いた「思い出の有馬記念」を再掲。

読んだことのある方も、まだ読んだことのない方も、ぜひお楽しみください。

「思い出の有馬記念」

あれから5年、まだ見ぬ世界へとMの法則は走り続ける。

※文中で使われる用語についてはこちらで解説しています。

Mの用語集

以前、「有馬記念の思い出」を寄稿したので、今回は少し実用的な話、Mのデータ分析とタイプ等について、有馬記念を交えながらしようかと思う。

予想を極めると最後は2つに1つの選択になるものだが、正解を選べるかは健康であることが大前提になる。

特に歳をとってくると、集中力の持続が一番難しい。集中力がキレるかどうかが全ての、まさに「C系」状態だ。

そこで私は集中力維持のため、いろいろな方法を日々試している。

最近凝っているのは、「予想の24時間前に強度の高い運動を45分する」、「予想前に15分内股に力を入れながら両手を大きく振って近所を散歩する」、「一時間に一回、赤ちゃんパンダの写真を見る」、「両手を挙げながら片足立ちを5分する」などだ。端から見ると、かなり危険なおやじになる。

炭水化物を摂らないのも効果的だが、これはどうしてもエネルギー切れになって、気がつくと週末はいつも以上に食べてしまう。

それぞれ深い科学的根拠があるのだが、それは時間があるときにnoteにでも書き留めておこうかと思う(忙しいので中断中だが、そのうち再開する予定なのでお楽しみに)。みなさんも是非、これらを試してベストコンディションで予想に臨んで頂きたい。

そんな健康おたくの目に、ある記事が飛び込んできた。

「やはり一日三食が最も長生きする」

だが私は内容を読まなかった。調べるまでもなく、朝食を抜いている人が健康的な生活を送っている確率は、三食とる人よりもかなり低い。それは当たり前の話だろう。ちなみに私は一日二食だ。

競馬のデータ分析も同じで、よく「重賞勝ち」とか、「前走連対」とか、好走条件が書いてある。過去に好走した馬の最大公約数を導き出せば、そういったデータになりやすい。だが例外が走るのが競馬であり、3着以内にはだいたい1頭は、滅多に走らないパターンの馬が紛れ込むのが、確率的にもむしろ当然だ。

そういった問題を乗り越えるべく、「時間の連続性」を主眼とした手法が、毎週行っているデータ分析になる。みなさんもご存じの通り、前走凡走していたり、実績がない方が良いステップは数多い。こういった手法は近年少し増えてきたが、私が雑誌などでその手法を展開した30年近く前にはほとんどなかったものだ。Mは常に、未開の荒野をひた走ってきたのである。

例えばこの間の中日新聞杯。本命にしたキラーアビリティはアルゼンチン共和国杯組だったが、改修後の中京でアルゼンチン組は7頭出走して最高が6着。1番人気馬も9着に惨敗した。データ的には全く狙えない。その理由は、間隔が詰まったGⅡの長距離からで疲れが残るのと、改修後の中日新聞杯は途中から忙しい流れになりやすい為、大幅短縮だと活性化が足りないからである。だからアルゼンチン組に限らず、前2走とも2200m以上だった馬は1頭も好走していない。

ただ、ここからがMのデータ分析の本領なのだが、理由が分かっている以上、それをクリアする要素があれば良いことになる。つまり今回なら、「蓄積疲労と活性化」だ。キラーアビリティの場合は2走前がダービーで惨敗。春のレースだし、3歳限定戦だから、蓄積の心身ストレスは全くない。「活性化」は、古馬の場合長距離路線を使うとそれに慣れてしまって短縮に対応出来ないのだが、同馬はまだ一度しか古馬の長距離戦は走っていないし、3走前は2000mのGⅠ皐月賞である。活性化が足りないことはなく、また鮮度も高い。したがって改修以降、始めてアルゼンチン組や連続2200m以上の馬が好走する「例外」を発生させるのが、この馬だと分かる。アルゼンチン共和国杯では有馬記念にも登録している人気薄のブレークアップを本命にして当てたが、今回は凡走して人気の落ちたキラーアビリティが本命になる番というわけだ。

これが、Mのデータ分析である。構造さえつかめれば、2番人気カントル始め、他のアルゼンチン共和国杯組は全て古馬なので危ないことも分かってしまう。

このデータ分析にMのタイプ分析をシンクロさせると、さらに精度は増す。

鮮度要求率の高いディープインパクト産駒なら、鮮度が高い馬が単純に最も有利だ。ならば余計に、2番人気の同じアルゼンチン組の古馬カントルには必ず今回は先着出来る。もちろん、1番人気のディープ、プログノーシスにも鮮度面で優位だ。1,2番人気に先着するのが約束された5番人気なのだから、嬉しい話である。

同じ「ディープインパクトの鮮度」では、有馬記念に登録しているジャスティンパレスの神戸新聞杯も同じパターンだった。神戸新聞杯でダービー6着以下は、過去20年に3番人気以内の人気馬6頭を含む23頭が出走して1頭も勝っていなかったが、私は5番人気の彼を本命にした。これまでダービー凡走組が勝っていないのは、「カテゴリーストレスがあるのに、勢いはないから」だったのだが、彼は皐月賞の前が前年のホープフルSで連対のステップだ。つまり今までの23頭より蓄積疲労が少ないのに、リズムはある。しかも、休み明けの短縮で鮮度が高いディープインパクトだから有利だ。

その結果、21世紀になって初めてのダービー凡走からの1着という「例外」が、ここで発生したのだ。

このように、データはそのまま適用しても意味がなく、その本質を分析し、理解する必要がある。それを毎週展開しているのが、まさに「データ分析コーナー」になるわけだ。

ただ先週の朝日杯みたいなレースになると厄介で、1,2番人気がデータ的にほとんど問題がなかった。データ分析コーナーを読み直せば分かるように、「活性化」問題でダノンタッチダウンが崩れる可能性は低いものの勝つ可能性もまたかなり低いこと、ドルチェモアの方が勝つ可能性が高いことまでは分かるのだが、いずれにしても1,2番人気の話なので妙味もない。

で今週の有馬記念はというと、やはり1,2番人気のイクノイックス、タイトルホルダーはデータ的に欠点が比較的少ない。Mの手法だと先ほど中日新聞杯で見たように人気馬が危ないデータになっている方が多いものだが、別路線が多いとストレス問題が発生しにくい点がネックになる。2頭ともC要素はあまりないので、過剰にぐちゃっとした展開になると怪しい面が出て来て面白くなってくるが。

細かいデータ分析はレギュラーコーナーでやるので、今度は過去の勝ち馬のタイプからも傾向を探ってみよう(ちなみに馬をタイプ分けするというのも、Mが恐らく最初に本格的に予想へ導入した手法になる)。

21年エフフォーリアはL系。淡々と走って力で押すタイプだが、初の古馬相手の2500mで鮮度が高く、C要素が加わっている状態①だった。

20年クロノジェネシスはSとCがあるチャンピオン系②で、19年リスグラシューもSとCがあるチャンピオン系②。前走3着馬と海外遠征馬でもあり、2頭ともストレスもなかった。

18年ブラストワンピースはL系も3歳で一時的にC要素が付加され①、16年サトノダイヤモンドも同じパターンだ①。17年キタサンブラックはSとLの強い前走凡走してストレスの薄いタイプになる③。

こう見てみると、13年オルフェーヴルまで遡らないとCの強い馬④は勝っていない。C系が少ないこともあるが、馬場が硬くなってレースが単調になっていることも大きいだろう。

今年はというと、残念ながらチャンピオン系の馬は登録がない。イクノイックスは3歳の鮮度から一時的にC要素が加わったLとS系で①タイプ、タイトルホルダーはLとSが強く前走凡走した③タイプだ。ヴェラアズールはどの要素もあるが強いて言えば④タイプになる。

穴を買うなら近年の勝ち馬のトレンドになっている「鮮度で一時的にC要素を付加されたL系」をピンポイントで狙うのが面白いか?

・・・と、そろそろ私は集中力を高めるため、いくつかのルーティーンに入らないといけない時間が迫ってきたようだ。

では、メリークリスマス!そして良いお年を。

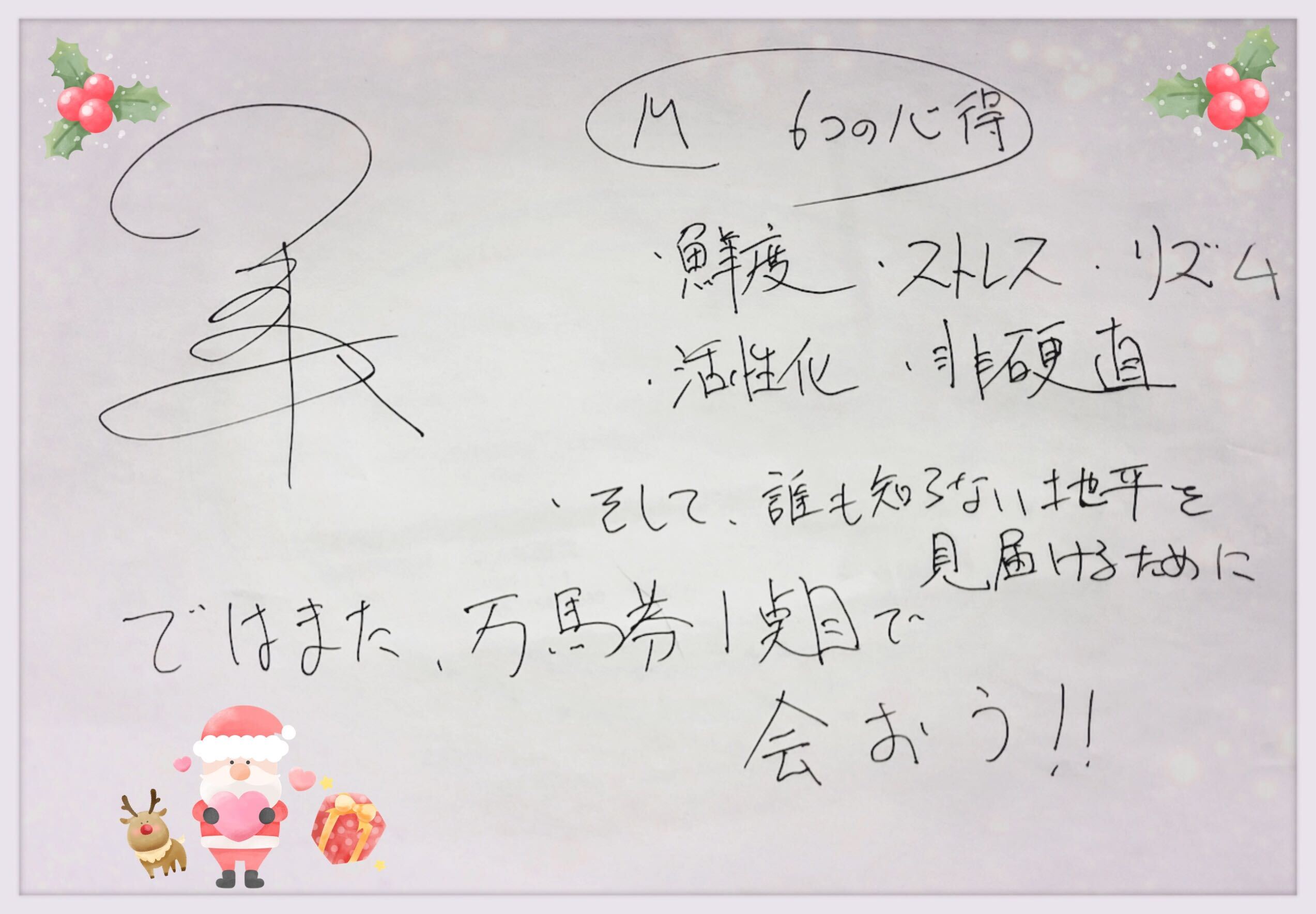

今井雅宏から皆様へ

プロフィール

今井 雅宏(いまい まさひろ)

学生時代に独学で競馬を研究し、競走馬の心身構造を馬券にする「Mの法則」を発見、それまでの競馬予想を一変させた。

現在は、競馬雑誌で活躍中のほか、馬券研究会「Mの会」を主催して、毎週予想情報の提供を行っている。

著書に「衝撃の馬券革命 Mの法則」「馬券破壊 マグニチュードM」「競馬を科学するMという名の最的中理論」(メタモル出版)、「短縮ショッカー」「ウマゲノム版種牡馬辞典」(白夜書房刊)などがある。